중국인들이 즐겨 읊는 148개 문장 보니

[중앙일보] 입력 2015.04.23 15:55 / 수정 2015.04.23 15:59

시진핑(習近平) 중국 국가주석의 문담은 리수레이(李書磊·51)와 류허(劉鶴·63)로 알려져 있다. 14살 때 베이징대 중문과에 입학해 ‘신동’으로 불린 리수레이는 지난해 중앙당교 부교장에서 시 주석의 정치적 고향인 푸젠(福建)성 상무위원으로 자리를 옮겼다. 곧 중앙의 요직을 맡을 가능성이 크다.

빌 클린턴 전 미국 대통령의 문담으로는 중산층 육성을 뜻하는 ‘미들아웃 경제학’이란 용어를 만든 에릭 류(47)가 유명하다. 연설에 중국 고전 인용을 인용하는 일이 많아지고 있다. 중국의 부상에 따른 세계적 현상이다. 어떤 문장이 인용에 좋을까.

중국인의 정신적 스승이자 국학대사(國學大師)로 추앙되는 지셴린(季羨林, 1911~2009) 전 베이징대 부총장은 중국의 명문 148개 구절을 엄선했다. 그는 “이를 다 외우면 경계가 한 단계 올라간다. 문학 방면에 그치지 않는다”고 말했다.

교양 있는 중국인들은 모두 암송하는 문장들이다. 한·중 양국은 연간 1000만 명이 왕래한다. 중국인을 만났을 때 읊조릴 수 있도록 독음과 함께 현대 중국어 발음을 덧붙인다. ‘지셴린 148 구절’은 중국 공산당 기관지 인민일보가 이달 초 모바일앱을 통해 다시 소개했다.

신경진 기자 shin.kyungjin@joongang.co.kr

1 知我者 謂我心憂 不知我者 謂我何求 (詩經)

(지아자 위아심우 부지아자 위아하구/즈워저 웨이워신유 부즈워저 웨이워허츄zh? w? zh? wei w? x?n y?u buzh? w? zh? wei w? he qiu)

나를 아는 이는 내 마음이 우울하다하고 나를 모르는 이는 내가 무엇을 찾느냐 말한다.

-마음을 알아주는 지기(知己)가 아쉬울 때 쓰는 문구다. 중국 공산당 2대 총서기 취추바이(瞿秋白)가 자서전 『다여적화(多餘的話)』 첫 문장에 인용했다.

3 言者無罪 聞者足戒 (詩經)

(언자무죄 문자족계/옌저우쭈이 원저쭈제/yan zh? wu zui wen zh? zu jie)

말하는 이는 죄가 없다. 듣는 이가 경계로 삼으면 된다.

-언로(言路)를 넓힐 필요가 있을 때 쓰면 좋다. 1956년 중국의 백화제방(百花齊放)이 마오쩌둥의 이 말로 시작됐다. 원자바오 전 총리도 수 차례 인용했다.

5 投我以桃 報之以李 (詩經)

(투아이도 보지이리/터우워이타오 바오즈이리/터우워이타오 바오즈이리/tou w? y? tao bao zh? y? l?)

나에게 복숭아를 던져주자 오얏(자두)으로 보답했다.

-윗사람이 덕을 행하면 아랫사람이 본받는다는 말이다. 솔선수범을 강조할 때 넌지시 사용해보자.

7 滿招損 謙受益 (尙書)

(만초손 겸수익/만자오쑨 첸서우이/m?n zh?o s?n qi?n shouyi)

교만은 손해를 부르고 겸손은 이익을 받는다

-지나친 욕심은 화를 부른다. 과유불급(過猶不及)이다.

8 從善如登 從惡如崩 (國語)

(종선여등 종악여붕/충산루덩 충어루벙/cong shan ru d?ng cong e ru b?ng)

선을 따르기는 산을 오르듯 어렵고 악을 따르기는 담이 무너지듯 순간이다)

-어려워도 반드시 해야하고 쉽다고 빠져들어선 안되는 일이 있다. 선악이 그렇다.

9 多行不義必自斃 (左傳)

(다행불의필자폐/둬싱부이비쯔비/du? xing bu yi bi zi bi)

의롭지 못한 일을 많이 하면 반드시 스스로 멸망한다.

-좌전은 공자가 정리한 역사서 『춘추(春秋)』의 한 판본이다. 역사는 거울이고 반복된다. 예외는 없다.

13 信言不美 美言不信 (老子)

(신언불미 미언불신/신옌부메이 메이옌부신/xin yan bu m?i m?i yan buxin)

믿음직한 말은 아름답지 않고 아름다운 말은 믿음이 가지 않는다.

-신뢰의 적자는 가식적인 말에서 출발한다. 충성스런 말은 귀에 거슬린다는 충언역이(忠言逆耳)와 서로 통한다.

14 禍兮福之所倚 福兮禍之所伏 (老子)

(화혜복지소의 복혜화지소복/훠시푸즈쒀이 푸시훠즈쒀푸/huo x? fu zh? su? y? fu x? huo zh? su? fu)

화는 복이 기대는 곳이고 복은 화가 숨는 곳이다.

-매사에 일희일비하지 말라는 가르침이다. 화복의복(禍福倚伏)으로 줄여쓴다. 고난 속에서 희망을 찾으라는 메시지다.

17 己所不欲 勿施於人 (論語)

(기소불욕 물시어인/지숴부위 우스위런/j? su? bu yu wu sh? yu ren)

내가 하고자 하지 않는 바를 남에게 시키지 말라

-역지사지(易地思之)는 갈등 해결의 지름길이다. 공자의 행동 철학을 한 글자로 요약하면 용서할 서(恕)다. 서는 여심(如心)이다. 분쟁이 발생하면 공자의 지혜를 떠올리자.

19 君子坦蕩蕩 小人長戚戚 (論語)

(군자탄탕탕 소인장척척/쥔쯔탄당당 샤오런장치치/j?nz? t?n dang dang xi?o ren zh?ng q? q?)

군자는 마음이 평탄하고 넓다. 소인은 늘 근심 걱정 뿐이다.

-군자와 소인의 차이는 마음가짐이다. 근심이 없고 있어도 쉽게 풀어내는 이가 성인군자다. 협량(狹量)은 늘 근심에 시달린다. 큰 협상장에서 인용할 만하다.

21 學而不思則罔 思而不學則殆 (論語)

(학이불사즉강 사이불학즉태/쉐어부쓰쩌왕 쓰어부쉐쩌다이/xue er bu s? ze w?ng s? er bu xue ze dai)

배우고 생각치 않으면 어리석어지고 생각만하고 배우지 않으면 위태롭다

-공자는 만세의 사표(師表)다. 배움을 지혜로 승화시키고 독선에 빠지지 않는 법을 제시했다. 젊은이를 만날 때 인용하면 좋겠다.

25 知之者不如好之者 好之者不如樂之者 (論語)

(지지자불여호지자 호지자불여낙지자/즈즈저부루하오즈저 하오즈저부루러즈저/zh?zh? zh? buru h?o zh? zh? h?o zh? zh? buru le zh? zh?)

아는 사람은 좋아하는 사람만 못하고 좋아하는 사람보다는 즐기는 사람이 낫다.

-박근혜 대통령이 취임사에서 교육정책을 밝히며 인용한 문장이다. 시진핑 주석 역시 2013년 중앙당교 개교 80주년 기념축사에서 같은 말을 인용했다. 공자는 아는 사람(知之者)은 고사하고 “막혀도 배우지 않는 사람(困而不學)”도 있다며 개탄했다.

28 大道之行 天下爲公 (禮記 禮運)

(대도지행 천하위공/타타오즈싱 톈샤웨이궁/dadao zh? xing ti?nxia wei gong)

대도가 행해지면 천하가 공평무사해진다

-고대 이상사회인 대동(大同)을 설명하는 첫구절이다. 공평과 복지는 현대 사회의 과제다. 대도를 행하는 것은 정치 지도자의 과제다. 쑨원(孫文)의 좌우명이다.

30 學然後知不足 ?然後知困 (禮記 學記)

(학연후지부족 교연후지곤/쉐간허우즈부쭈 쟈오란허우즈쿤/xue ranhou zh? buzu jiao ranhou zh? kun)

배우고 난 뒤에 자신의 부족함을 알게되고 가르치고 나서야 고달픔을 알게된다.

-모른다는 것을 알기위해 공부하는 것이 학문이라고 한다. 교학상장(敎學上長)이라고 했다. 가르침 역시 배움이다. 배움의 어려움을 말하는 곤학(困學)의 또 다른 표현이다.

32 路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索 (屈原 離騷)

(로만만기수원혜 오장상하이구색/루만만치슈위안시 우장상샤어츄쒀/lu manman qi xi? yu?n x? wu ji?ngshangxia er qiusu?)

길은 아득히 멀기만 하네 나는 위아래로 탐구해 보겠노라.

-고대 문학 최고의 시인으로 불리는 굴원의 대표적이 시구다. 중책을 맡게 됐을 때 쓰기 좋은 말이다. 원자바오(溫家寶) 전 중국총리가 총리 초기 기자회견서 인용했다.

34 盡信書 不如無書 (孟子 盡心下)

(진신서 불여무서/진신수 부루우수/jin xin sh? buru wu sh?)

‘서경’을 맹신하는 것은 ‘서경’이 없는 것만 못하다.

-기존의 지식에 검증이 필요하다는 말이다. 사상과 이론 기술 모두 비판적으로 체득해야 한다. 맹종은 위험하다. 전투적 이상주의자였던 맹자의 지론이다.

37 民爲貴 社稷次之 君爲輕 (孟子 盡心上)

(민위귀 사직차지 군위경/민웨이구이 서지츠즈 쥔웨이칭/min wei gui sheji ci zh? j?n wei q?ng)

백성이 가장 귀하고 종묘사직이 다음이며 군주가 가장 가볍다.

-예나 지금이나 나라의 근본은 국민이다. 정치지도자들이 쉽게 잊는 바이기도 하다.

39 天時不如地利 地利不如人和 (孟子 公孫醜)

(천시불여지리 지리불여인화/톈스부루디리 디리부루런허/ti?nshi buru dili dili buru ren he)

하늘의 때는 땅의 이로움만 못하고 땅의 이득은 사람의 화합만 못하다.

-맹자가 주창한 왕도정치의 핵심이다. 민심을 얻는 자가 천하를 얻는다는 말과 상통한다.

43 君子之交淡如水 小人之交甘若醴 (莊子)

(군자지교담여수 소인지교감약례/쥔쯔즈자오단루수이 샤오런즈자오간뤄리/j?nz? zh? ji?o dan rushu? xi?o ren zh? ji?o g?n ruo l?)

군자의 사귐은 물처럼 담백하고 소인의 교제는 술처럼 달콤하다.

-시진핑 주석이 인용한 바 있다. 지난해 봄 관료들에게 기업인과 사귐에 주의하라면서다. 이익만 쫓는 사귐은 끝이 아름답지 못한 경우가 많다.

45 臨淵羨魚 不如退而結網 (淮南子 說林訓)

(임연선어 불여퇴이결망/린위안셴위 부루투이어졔왕/lin yu?n xian yu buru tui er jie w?ng)

못가에서 물고기를 보며 부러워하느니 돌아가서 그물을 짜는게 낫다.

-한나라 유방의 손자 유안이 지은 『회남자』의 대표적인 구절이다. 꿈만 꾸어서는 소용이 없다. 꿈을 이루기 위한 실제 노력이 중요하다.

47 桃李不言 下自成蹊 (史記 李將軍傳)

(도리불언 하자성혜/타오리부옌 샤쯔청치/taol? bu yan xia zi chengq?)

복숭아와 오얏은 말을 하지 않아도 나무 밑에 저절로 길이 생긴다

-한나라의 명장 이광(李廣)에 대한 사마천(司馬遷)의 인물평이다. 이광은 사심이 없었다. 공자는 덕불고(德不孤)라고 했다. 줄여서 성혜(成蹊)로도 쓴다.

50 忠言逆耳利於行 良藥苦口利於病 (史記 留侯世家)

(충언역이리어행 양약고구리어병/중옌니어리위싱 량야오량야오커커우리위빙/zh?ngyanni'?r liyu xing liangyao k?k?u liyu bing)

충고는 귀에 거슬리나 행동에 이롭고 좋은 약은 입에 쓰나 병에 이롭다.

-항우와 천하쟁탈전을 벌이던 유방은 함양에 먼저 입성한다. 금은보화를 본 유방은 이곳을 떠나자는 번쾌(樊?)의 충언이 못마땅했다. 하지만 유방은 장량의 충고를 받아들였고 천하를 얻었다.

52 智者千慮 必有一失 愚者千慮 必有一得 (史記 淮陰侯列傳)

(지자천려 필유일실 우자천려 필유일득/즈저쳰뤼 비유이스 위저쳰뤼 비유이더/zhi zh? qi?n l? bi y?uy? sh? yuzh? qi?n l? bi y?u y? de)

지혜로운 사람도 천 번 생각해도 한 번의 실수가 있을 수 있고, 어리석은 사람도 천 번 생각하면 한 번은 얻음이 있을 수 있다.

-천려일득(千慮一得)으로 줄여 쓴다. 한나라 장수 한신(韓信)에게 사로잡힌 장수 이좌거(李左車)의 말이다. 열린 소통이 있으면 우자(愚者)의 현안(賢案)마저 취할 수 있다.

59 貧賤之知不可忘 糟糠之妻不下堂 (後漢書 宋弘傳)

(빈천지지불가망 조강지처불하당/핀젠즈즈부커왕 자오캉즈치부샤탕/pinjian zh? zh? buk? wang z?ok?ng zh? q? buxia tang)

가난할 때 사귄 친구는 잊어선 안되고 변변치 않은 음식을 함께 먹었던 아내는 버려선 안된다.

-후한 광무제의 누이가 미망인이 됐다. 누이는 조강지처가 있는 송홍(宋弘)을 마음에 품었다. 이를 눈치챈 황제가 의사를 타진했다. 송홍은 황제의 분부를 거절하며 명문을 남겼다.

62 山不厭高 海不厭深, 周公吐哺 天下歸心 (三國 曹操 短歌行)

(산불염고 해부염심, 주공토포 천하귀심/산부옌가오 하이부옌선 저우궁투부 톈샤구이신/sh?n buyan g?o h?i buyan sh?n; zh?ug?ng t? b? ti?nxia gu?x?n)

산은 높아지기를 마다 않고 바다는 깊어지기를 꺼리지 않는다. 주공이 입안의 음식을 뱉으며 인재를 환영하자 천하가 마음을 열었다.

-조조의 난세 리더십의 핵심은 인재에 대한 허기였다. 산과 바다를 호령하는 기개와 인재 욕심이 한 데 모여 시대를 풍미했다. 인사 쇄신책을 발표할 때 사용해 보면 좋은 구절.

64 非淡泊無以明志 非寧靜無以致遠 (三國 諸葛亮 誡子書)

(비담박무이명지 비녕정무이치원/페이단우이밍즈 페이닝징우이즈위안/f?i danbo wu y? mingzhi f?i ningjing wu y? zhiyu?n)

담박하지 않으면 뜻을 밝힐 수 없고 고요하지 않으면 먼 곳에 이를 수 없다.

-마음이 깨끗하고 맑은 것이 담박(淡泊)이다. 선입견 없이 평온한 경지가 영정(寧靜)이다. 큰 뜻을 펼침에는 마음가짐이 우선이란 말이다.

66 國以民爲本 民以食爲天 (西晉 陳壽 三國志)

(국이민위본 민이식위천/궈이민웨이번 민이스웨이톈/guo y? min wei b?n min y? shi wei ti?n)

나라는 백성을 근본으로 삼고 백성은 먹는 것을 하늘처럼 여긴다.

-농업이 치국의 근본임을 일컫는 말이다. 중국이 항상 먹거리 물가를 저렴하게 유지하는 이유이기도 하다. 진수의 정사 삼국지에 나온다.

72 疾風知勁草 板蕩識誠臣 (唐 太宗 贈蕭禹)

(질풍지경초 판탕식성신/지펑즈징차오 반당스청천/jif?ng zh? jing c?o b?n dang shi cheng chen)

세찬 바람이 불어야 억센 풀인지 알 수 있고 출렁이는 파도 속에서 진실한 신하를 알아본다.

-당 태종 이세민이 소우(蕭禹)에게 보낸 시의 구절이다. 지난해 11월 량전잉 홍콩수반을 만난 시진핑 주석이 인용해 화제가 됐다.

73 海內存知己 天涯若比? (唐 王勃 送杜少府之任蜀川)

(해내존지기 천애약비린/하이네이춘즈지 쳰야뤄비린/H?i neicun zh?j? ti?nya ruo bilin)

-이 세상에 나를 알아주는 벗이 있다면 하늘 끝도 이웃처럼 가까우리라.

중국 최고의 이별시로 불리는 당나라 시인 왕발의 작품이다. 외국 순방시 인사말에 자주 인용되는 문구다.

74 欲窮千里目 更上一層樓 (唐 王之渙 登?雀樓)

(욕궁천리목 갱상일층루/위충첸리무 겅상이청러우/yu qiong qi?nl? mu geng shang y? ceng lou)

천 리 밖까지 바라보려면 누대 한 계단 더 올라가야지.

-당나라 시인 왕지환의 등관작루에 나오는 구절. 2013년 박근혜 대통령의 중국 방문시 이 구절을 적은 서예 작품을 시진핑 주석에게 선물했다. 중국 지도자들이 대만 지도자를 만날 때도 즐겨 인용된다.

81 長風破浪會有時 直掛雲帆濟滄海 (唐 李白 行路難)

(장풍파랑회유시 직괘운범제창해/창펑포랑후이유스 즈과윈판지창하이/Chang f?ng polang hui y?ushi zhi gua yun f?n ji c?ngh?i)

거친 바람이 물결 헤치는 때가 오면 구름 돛 달고 거친 바다 헤쳐가리

-시진핑을 비롯해 역대 중국 정상들이 외교 현장에서 즐겨 쓰는 구절. 지난해 시 주석이 서울대 강연 말미에도 등장했다. 협상을 타결짓고 이어지는 만찬에서 건배사로 더할나위 없다.

85 會當凌?頂 一覽衆山小 (唐 杜甫 望岳)

(회당릉절정 일람중산소/후이당링줴딩 이란중산샤오/hui d?ng ling jued?ng y?l?n zhong sh?n xi?o)

반드시 산 정상에 올라 뭇 산들의 작음을 보리라.

-산 중의 으뜸 태산에 올라 지은 두보의 시 ‘망악’이다. 2006년 후진타오(胡錦濤) 중국 주석이 미국을 방문해서 읊은 구절이다. 10년이 지났다. 중국의 국세를 보면 중턱 이상은 오른 듯하다.

87 新松恨不高千尺 惡竹應須斬萬竿 (唐 杜甫)

(신송한불고천척 악죽응수참만간/신쑹헌부가오첸츠 어주잉쉬잔완간/x?n s?ng hen bu g?o qi?n ch? e zhu y?ng x? zh?n wan g?n)

어린 소나무는 1000척 높이로 뻗지 못하는 것을 한스러워하고 제멋대로 자란 대나무는 만 그루라도 잘라내야 한다

-올 초 시진핑 주석이 부패 관리를 발본색원하겠다며 인용한 두보의 시 구절이다. 제멋대로 부패를 저지르는 관리를 모조리 처벌하겠다는 의지의 표명이다.

90 誰言寸草心 報得三春暉 (唐 孟郊 遊子吟)

(수언촌초심 보득삼춘위/세이옌춘차오신 바오더싼춘후이shui yan cun c?o x?n bao de s?n ch?nhu?)

누가 말하는가 한 치 풀의 마음이 봄날의 햇볕에 보답할 수 있다고

-봄날의 햇볕은 부모의 사랑이다. 한 치 풀은 부모를 생각하는 자식의 비유다. 내리 사랑은 있어도 치사랑은 없다는 한국 속담의 중국 버전이다.

95 ?舟側畔千帆進 病樹前頭萬木春 (唐 劉禹錫 酬樂天揚州初逢)

(침주측반천범진 병수전두만목춘/천저우처판첸판진 빙수첸터우완무춘/chen zh?u ce pan qi?nf?n jin bing shu qiantou wan mu ch?n)

침몰한 배 옆으로 뭇 돛단배 지나가고, 병든 나무 앞에는 온갖 나무 꽃 피웠네

-유배지에서 친구 백거이를 만난 소회를 노래한 유우석의 시다. 침몰한 배와 병든 나무는 자신의 처지를 상징한다. 인생 달관의 심정을 읊은 구절.

100 在天願作比翼鳥 在地願爲連理枝 (唐 白居易 長恨歌)

(재천원작비익조 재지원위연리지/짜이톈위안쭤비이냐오 짜이디위안웨이롄리즈/zai ti?n yuan zuo b?yini?o zai di yuan wei lian l? zh?)

하늘에선 암수가 각각 하나의 눈과 하나의 날개를 가진 비익조가 되고, 지상에선 밑동은 두 그루인데 가지는 서로 붙은 연리지가 되게 해주세요

101 天長地久有時盡 此恨綿綿無?期 (唐 白居易 長恨歌)

(천장지구유시진 차한면면무절기/톈창디주유스진 츠헌몐몐우줴치/ti?nchangdiji? y?ushi j?n c? hen mianmian wu jue q?)

장구한 천지는 다할 날 있겠지만 이루지 못한 사랑의 한 그칠 날이 없으리라

-백거이의 장편 서사시 장한가의 마지막 구절. 당현종과 양귀비의 사랑을 노래한 840자의 장편이다. 그들이 사랑을 나눈 화청지에는 마오쩌둥의 친필 장한가 비문이 전한다.

103 曾經滄海難爲水 除?巫山不是雲 (唐 元? 離思)

(증경창해난위수 제욕무산불시운/청징창하이난웨수이 추췌우산부스윈/cengj?ngc?ngh?i nan wei shu? chuque w?sh?n bushi yun)

푸른 바다 보고 나면 모든 강물이 시원찮고 무산의 구름만이 정녕 아름다워라

-당나라 시인 원진이 죽은 아내를 그리며 지은 열 편의 연작시 중 가장 널리 알려진 시다. 아내를 제외하고는 세상 어떤 여인도 눈에 들어오지 않음을 노래했다. 사랑하는 이에게 읊조리면 좋을 구절.

108 十年磨一劍 霜刃未曾試 (唐 賈島 劍客)

(십년마일검 상인미증시/스녠모이젠 솽런웨이청스/shi nian mo y? jian shu?ng ren weiceng shi)

십년 간 칼을 갈았으나 서리 같은 칼날을 아직 시험해보지 못했다.

-당나라 시인 가도의 문장. 가도는 퇴고(推敲)란 말을 만든 글쟁이다. 출사표에 넣으면 좋다.

111 春蠶到死絲方盡 蠟炬成灰淚始乾 (唐 李商隱 無題)

(춘잠도사사방진 납거성회루시건/춘찬다오쓰쓰팡진 라쥐청후이레이스간/ch?ncan dao s? s? f?ng j?n la ju cheng hu? lei sh? gan)

봄 누에는 죽어서야 실뽑기를 그치고 촛불은 재가 되어야 눈물이 마른다

-직설적이지 않고 시적이다. 조직이나 대의에 충성을 밝혀야 할 때 인용하면 좋다. 자신이 세운 뜻에 흔들림 없이 매진한다는 의미다.

117 海闊憑魚躍 天高任鳥飛 (唐 僧 玄覽)

(해활빙어약 천고임조비/하이쿼핑위웨 톈가오런냐오페이/h?i kuo ping yu yue ti?n g?o ren ni?o f?i)

바다는 광활해 물고기 뛰어놀고 하늘은 높아 새들이 날아 오른다.

-시진핑 주석이 지난해 7월 미·중 전략경제대화에서 행한 연설에 인용했다. 레드오션을 떠나 블루오션을 개척하라는 말이다.

119 昨夜西風凋碧樹 獨上高樓 望盡天涯路 (五代 晏殊 蝶戀花)

(작야서풍조벽수 독상고루 망진천애로/쭤예시펑댜오비수 두상가오러우왕진톈야루/Zuoye x?f?ng di?o bi shu du shang g?olou wang jin ti?n ya lu)

어젯밤 가을 바람에 푸른 나무 시들었네, 홀로 높은 누대에 올라, 하늘끝 닿은 길을 빠짐없이 바라보네

-청말의 국학대사 왕국유(王國維)가 학문의 세 경지를 논한 ‘인생삼경계(人生三境界)’의 첫 단계를 일컫는 시구다. 송(宋) 안수(晏殊)가 지은 ‘접련화(蝶戀花)’다. 왕지환의 ‘등관작루’에 나오는 ‘欲窮千里目, 更上一層樓(욕궁천리목, 갱상일층루)’과 같은 심정이다. 더 높은 경지에 대한 희구를 표현했다.

120 先天下之憂而憂 後天下之樂而樂 (宋 范仲淹 岳陽樓記)

(선천하지우이우 후천하지락이락/셴톈즈유어유 허우톈샤즈러어러/xi?n ti?nxia zh? y?u er y?u hou ti?nxia zh? le er le)

천하 사람들이 근심하기에 앞서 근심하고, 천하 사람들이 즐긴 후에 즐긴다.

-옛 선비들의 선공후사(先公後私) 정신을 일깨우는 송 범중엄의 명구다. 노블리스 오블리제의 동양식 표현이다. 선우후락(先憂後樂)으로 줄여 쓴다.

123 禍患常積於忽微 而智勇多困於所溺 (宋 歐陽修 伶官傳序)

(화환상적어홀미 이지용다곤어소익/훠환창지위후웨이 어즈융둬쿤위쒀니/huohuan chang j? yu h? w?i er zhiy?ng du? kun yu su? ni)

근심과 우환은 늘 아주 작은 것으로부터 쌓이며, 슬기와 용기는 흔히 그 무엇에 빠졌을 때 곤경에 처한다.

-연극배우를 사랑하다가 나라를 잃은 후당(後唐) 장종(莊宗)에 얽힌 옛이야기를 담은 구양수의 ‘영관전(伶官傳)’ 서문에 나오는 두 구절이다. 시대를 초월한 빼어난 문장(千古絶調)으로 뽑힌다. 영향력이 큰 지도자라면 사안이 미미할 때에 예방해야 하며 그 무엇에 지나치게 빠져서는 안된다는 가르침이다. 자신은 물론 다수에게 미치는 해악이 너무 크기 때문이다.

125 衣帶漸寬終不悔 爲伊消得人憔悴 (宋 柳永 蝶戀花)

(의대점관종불회 위이소득인초췌/이다이젠콴중부후이 웨이이샤오더런차오추이/y? dai jian ku?n zh?ng bu hu? wei y? xi?o de ren qiaocui)

(임 생각에 몸이 말라) 옷띠가 점점 느슨해지더라도 결코 후회하지 않으리, 임을 위한 근심에 초췌해지더라도

-왕국유의 ‘인생삼경계’ 가운데 두번째 단계다. 속세와 동거한 방랑시인으로 불리는 유영(柳永)의 작품이다.

128 鑑前世之興衰 考當今之得失 (宋 司馬光 資治通鑑)

(감전세지흥쇠 고당금지득실/젠첸스즈싱솨이 카오당진즈더스/jian qianshi zh? x?ngshu?i k?o d?ngj?n zh? desh?)

이전 세대의 흥함과 쇠함을 살펴 현재의 득실을 고려한다.

-선을 기리고 악을 가리며 옳은 것은 취하고 그른 것은 버린다(嘉善矜惡 取是捨非)는 구절로 이어진다. 사마광이 자치통감을 저술한 이유다. 중국에서 역사는 실용학문이었다.

131 不畏浮雲遮望眼 只緣身在最高層 (宋 王安石 登飛來峰)

(불외부운차망안 지연신재최고층/부와이푸윈저왕옌 즈위안선짜이쭈이가오청/bu wei fuyun zh? wang y?n zh? yuan sh?n zai zuig?o ceng)

뜬구름이 시야를 가려도 두렵지 않은 것은 내 몸이 가장 높은 곳에 있어서라네

-왕안석의 비래봉에 올라 지은 시. 현재의 어려움을 헤쳐나가려면 넓은 시야가 필요하단 뜻이다. 1997년 중국을 방문한 엘 고어 미국 부통령, 2005년 중국을 방문한 조지 부시 미국 대통령에게 장쩌민 주석과 원자바오 총리가 읊은 구절이다. 중국과 외교관계가 어려워졌을 때 사용할만한 구절이다.

134 不識廬山?面目 只緣身在此山中 (宋 蘇軾 題西林壁)

(불식여산진면목 지연신재차산중/부스루산전몐무 즈위안선짜이츠산중/bu shi lush?n zh?nmianmu zh? yuan sh?n zai c? sh?nzh?ng)

여산의 진면목을 알 수 있는 건 내 몸이 이 산중에 있기 때문이겠지

-‘여산진면목’은 대상의 안에 있을 때는 사물의 진상을 정확히 인식할 수 없다는 진리를 시적으로 표현한 성어다. 각종 스캔들이 끊이지 않는 정치권이 스스로 맑아지지 못하는 이유도 여기 있다.

139 生當作人傑 死亦爲鬼雄 (宋 李?照 夏日?句)

(생당작인걸 사역위귀웅/성당쭤런제 쓰이웨이구이슝/sh?ng dang zuo renjie s? yi wei gu?xiong)

살아서는 세상의 호걸이 되고, 죽어서는 귀신의 영웅이 되어야지

-시대를 초월한 송대의 여류시인 이청조의 대표작. 밀려 내려오는 금(金)의 군대와 싸울 생각도 못하는 무력한 송나라 황실을 보고 분개해 지은 시다.

141 莫道不銷魂 簾捲西風 人比黃花瘦 (宋 李?照 醉花陰)

(막도불소혼 염권서풍 인비황화수/모다오부샤오훈 롄주안시펑 런비황화서우mo dao bu xi?ohun lian ju?n x?f?ng ren b? huanghu? shou)

영혼을 아프게하지 않는다고 말하지 마시길, 주렴 걷고 서풍 맞으니, 사람이 국화보다 더 야위었네

-지방관으로 떠난 남편과 헤어진 이청조가 중양절에 국화주를 마시며 지은 시다. 남편 조명성이 취화음(醉花陰)이란 같은 제목으로 50수를 지어 이청조의 작품과 함께 친구에게 보여주니 이 세 구절만 쓸만하다고 했다는 명구다. 이청조가 송나라 문단에 알려진 계기가 된 작품.

144 山重水復疑無路 柳暗花明又一村 (宋 陸游 遊山西村)

(산중수복의무로 류암화명우일촌/산충수이푸이우루 류안화밍유이춘/sh?n chong shu? fu yi wu lu li?'anhu?ming you y? c?n)

산에 또 산이고 물에 또 물이라 길이 없나 했더니, 버드나무 그늘 이루고 꽃이 눈부신 한 마을이 보이네

-막다른 곳에서 맞이하는 전혀 새로운 국면을 일컫는 성어 유암화명(柳暗花明)의 출처다. 고생 끝에 낙이요, 위기 뒤에 기회를 시적으로 표현했다.

148 古人學問無遺力 少壯功夫老始成 (宋 陸游)

(고인학문무유력 소장공부로시성/구런쉐원우이리 사오좡궁푸라오스청/g?ren xuewen wu yi li shaozhuang g?ngf? l?o sh? cheng)

옛 사람은 학문함에 온 힘을 다했고, 젊어서는 공부하고 늙어서야 성과를 거두었다.

'뉴스, 스크럽' 카테고리의 다른 글

| 2년동안 세계여행 (0) | 2015.04.24 |

|---|---|

| "암환자 꼭 살린다" (0) | 2015.04.23 |

| 후박사의 힐링 상담 '오피스 부부' 갈등 극복 (0) | 2015.04.21 |

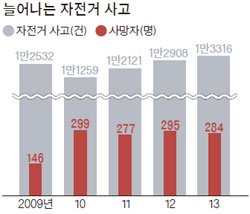

| 레포츠, 안전 365 1 위험한 질주 자전거 (0) | 2015.04.21 |

| 늙지않는'뇌' 비결 10가지 (0) | 2015.04.16 |